Die Wissenschaft erlebt Dank des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz immer wieder Momente des Triumphes. So auch in der Welt der Medizin. Dort helfen die Algorithmen dabei, neue Antibiotika gegen resistente Bakterien zu entwickeln. Angesichts der zunehmenden Ausbreitung solcher “Superbugs” sind die Mediziner auf jede erdenkliche Hilfe angewiesen.

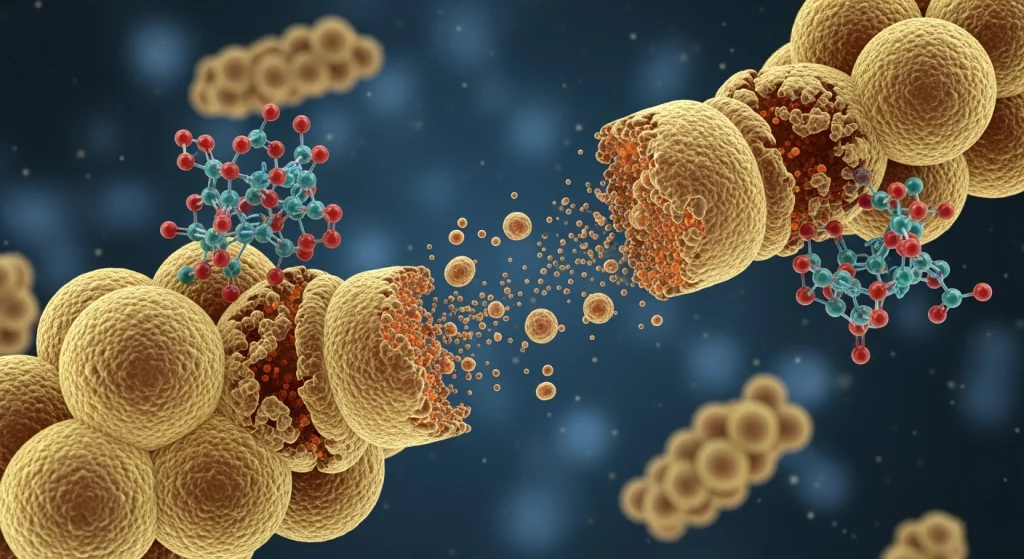

Immer mehr Bakterien bauen wegen des Masseneinsatzes von Antibiotika in der Tierzucht und auch infolge der unsachgemäßen Verwendung dieser Medikamente Resistenzen auf. Gegen manche dieser Erreger, auch “Superbugs” genannt, helfen manchmal nur mehr ganz spezielle Breitband-Antibiotika – und in einigen Fällen selbst diese nicht mehr. Infektionen, die früher leicht behandelbar waren, werden wieder zu Todesfallen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn je mehr solcher gefährlicher Bakterien gegen medizinische Behandlungen immun werden, umso gefährlicher wird es für die Menschheit. Doch während draußen in der Welt Bakterien leise und unaufhaltsam ihre Resistenzen gegen altbekannte Medikamente aufrüsten, startet drinnen, in den Laboren, eine unsichtbare Offensive: Die Künstliche Intelligenz sucht fieberhaft nach den Waffen, die dieses Rennen entscheiden könnten.

Der wirkliche Wendepunkt kam 2020. Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) hatte ein Forschungsteam ein neuartiges Deep-Learning-System entwickelt, das sie mit einer schier endlosen Fülle an Moleküldaten fütterten. Während im Labor Menschen jahrelang mühsam Substanz für Substanz hätten testen müssen, ließ die KI in nur wenigen Tagen Abermillionen Kombinationen gegeneinander antreten. Am Ende blieb ein unscheinbarer Name übrig: Halicin – eine Anspielung auf den Computer HAL 9000 aus “2001: Odyssee im Weltraum”. Hinter diesem Namen verbarg sich jedoch der erste durch Künstliche Intelligenz gefundene Wirkstoff, der selbst gegen einige der gefährlichsten, hochresistenten Bakterien wirksam war. Die Ergebnisse erschienen im Fachjournal Cell unter dem Titel “A Deep Learning Approach to Antibiotic Discovery” – und markierten für viele Wissenschaftler den Beginn einer neuen Ära in der Arzneimittelforschung.

Eine Reihe von Erfolgsstudien

Nur drei Jahre später wiederholte sich dieser Erfolg. Wissenschaftler der MIT Jameel Clinic und der McMaster University präsentierten Abaucin, ein Antibiotikum, das gezielt gegen Acinetobacter baumannii vorgeht. Dabei handelt es sich um einen der gefürchtetsten Krankenhauskeime überhaupt. Veröffentlicht wurde die Studie in Nature Chemical Biology unter dem Titel “Deep learning-guided discovery of an antibiotic targeting Acinetobacter baumannii“. Interessant war dabei nicht allein die Wirksamkeit in Labor- und Tierversuchen, sondern auch die chirurgische Genauigkeit: Abaucin traf nämlich ausschließlich den Zielkeim und ließ andere Bakterien unversehrt. Während Breitbandantibiotika oft ganze Mikrobiome vernichten, klang das wie ein medizinisches Versprechen, das man kaum für möglich gehalten hätte.

Parallel dazu begann die KI, nicht nur zu liefern, sondern auch zu erklären. 2023 gelang einem Team, über das in Nature berichtet wurde, eine entscheidende Weiterentwicklung: Sie entwickelten ein System, das neue Wirkstoffklassen gegen den gefährlichen Krankenhauskeim MRSA fand – und zugleich offenlegte, welche molekularen Merkmale für diese Wirksamkeit ausschlaggebend waren. Damit war ein alter Kritikpunkt entkräftet: Die “Black Box” der KI begann durchsichtig zu werden. Veröffentlicht wurde die Studie dort unter dem Titel “Discovery of a structural class of antibiotics with explainable deep learning“.

Und dann wagte man sich an potentielle Quellen von Heilmitteln, die zuvor eher Furcht als Hoffnung auslösten: tierische Gifte. Im Jahr 2025 veröffentlichte ein Team der University of Pennsylvania in Nature Communications die Studie “Computational exploration of global venoms for antimicrobial discovery with Venomics artificial intelligence“. Ihr System, APEX genannt, analysierte mehr als 40 Millionen Peptide aus Schlangen- und Spinnengiften. Das Ergebnis: Hunderte vielversprechende Kandidaten, von denen Dutzende Bakterien abtöten konnten – ohne menschliche Zellen zu schädigen. Manche dieser Moleküle waren völlig neu, noch nie zuvor in der Natur bekannt.

Doch die Künstliche Intelligenz sucht nicht nur in der Natur. Sie kann auch völlig neue Moleküle entwerfen, die so in keinem Tier, keiner Pflanze und keinem Bakterium vorkommen. Im April 2025 stellten Forscher im Preprint-Archiv arXiv die Arbeit “AI-guided Antibiotic Discovery Pipeline from Target Selection to Compound Identification” vor – ein durchgehendes System, das vom Erkennen bakterieller Schwachstellen bis zum Design eines passenden Wirkstoffs alles abdeckt. Statt wie bisher viele Jahre lang, dauert es so nur Wochen, um vom ersten Ansatz zu einer Handvoll aussichtsreicher Kandidaten zu gelangen.

Die wohl interessanteste Episode dieser neuen Forschungsära führt in die Vergangenheit – weit in die Vergangenheit. 2024 rekonstruierten Wissenschaftler mithilfe von Künstlicher Intelligenz aus uralter DNA längst ausgestorbener Lebewesen wie Wollhaarmammuts und Neandertalern winzige Eiweißfragmente. Eines davon, “Mammuthusin” getauft, bekämpfte in Mausmodellen Infektionen, gegen die moderne Antibiotika versagen. Die Arbeit erschien unter dem Titel “Deep-learning-enabled antibiotic discovery through molecular de-extinction” in Nature und öffnete ein faszinierendes Gedankenspiel: Was, wenn die Natur das Gegenmittel längst erfunden hat, wir es aber erst heute Dank modernster KI-Technologie wiederentdecken können?

Neue Wege in der medizinischen Grundlagenforschung

Diese Erfolgsgeschichten wären ohne den technologischen Hintergrund nicht denkbar. Die Kombination aus riesigen chemischen Datenbanken, Simulationen auf Molekularebene und Fortschritten in der Proteinmodellierung hat die Grundlagenforschung in eine neue Dimension katapultiert. Systeme wie AlphaFold liefern exakte 3D-Modelle von Zielproteinen in Bakterien, auf die KI-gestützte Molekülgeneratoren ihre “digitalen Pfeile” ausrichten. So werden neue Substanzen nicht mehr blind gesucht, sondern gezielt konstruiert.

Natürlich bleibt der Weg von der digitalen Entdeckung zum zugelassenen Medikament steinig. Ein Molekül, das in der Simulation perfekt funktioniert, muss sich im echten Körper bewähren – stabil bleiben, den richtigen Ort erreichen, Nebenwirkungen vermeiden. Klinische Studien sind teuer und langwierig. Aber der Vorteil ist offensichtlich: Statt im Dunkeln zu tappen, beginnen wir mit einer Vorauswahl, die mit hoher Wahrscheinlichkeit funktioniert. Das spart Zeit und Geld – und rettet möglicherweise auch Millionen Menschenleben.

Vielleicht wird in einigen Jahren ein Arzt am Krankenbett nicht mehr aus einem Standardrepertoire verschreiben, sondern ein passgenaues, frisch von einer KI designtes Antibiotikum verabreichen – zugeschnitten auf den genetischen Fingerabdruck des Erregers im Patienten. Es wäre die logische Fortsetzung dessen, was Halicin, Abaucin und all die anderen Moleküle heute einleiten.

Wie Künstliche Intelligenz den Kampf gegen Superkeime neu erfindet