Von Tang Meng Kit

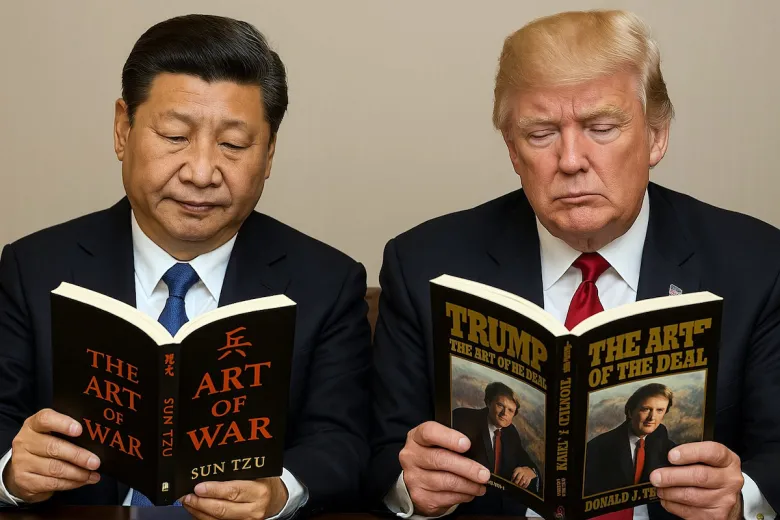

Die USA verfolgen Trumps Linie der transaktionalen Dringlichkeit, während China eine langfristige Strategie der Geduld, Positionierung und indirekten Stärke verfolgt.

Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat sich zu einer strukturellen Konfrontation entwickelt. Es geht nicht nur um Zölle oder Technologie, sondern um zwei unterschiedliche Macht- und Zeitphilosophien. Auf der einen Seite steht eine Strategie der transaktionalen Dringlichkeit. Auf der anderen Seite eine Strategie der systemischen Geduld. Dies ist der Wettstreit zwischen Trumps „Art of the Deal“ und Chinas „Art of War“.

Donald Trumps Strategie der „Kunst des Deals“ lebt von Disruption, Unvorhersehbarkeit und kurzfristiger Hebelwirkung. Im April 2025 kündigte Trump neue Zölle an – 10 % auf alle Importe, sogenannte „reziproke“ Zölle in unterschiedlicher Höhe für Länder mit Handelsüberschüssen gegenüber den USA und bis zu 145 % auf chinesische Waren.

Diese Strategie zielt auf unmittelbare politische und wirtschaftliche Erfolge ab. Wie Trump einmal sagte: „Man muss unberechenbar sein. Nur so kann man gewinnen.“

Chinas ‚Kunst des Krieges‘, die auf den alten Lehren von Sun Tzu basiert, legt Wert auf Geduld, Positionierung und indirekte Stärke. Pekings Reaktion ist wohlüberlegt. Die Zölle entsprechen den Maßnahmen der USA, aber China beschleunigt auch langfristige Projekte: die Handelsintegration im Rahmen der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), die Weiterentwicklung der Belt and Road Initiative und die Ausweitung des digitalen Yuan, um die Dominanz des Dollars herauszufordern.

Sun Tzu erinnert uns daran: „Die höchste Kunst der Kriegsführung besteht darin, den Feind ohne Kampf zu besiegen.“

Strategische Zeitpläne: vier Jahre vs. 40

Die USA agieren nach einem Wahlkalender. Alle vier Jahre werden die Strategien neu auf die Prioritäten der Wähler ausgerichtet. Trumps Zölle sind Teil einer Erzählung von amerikanischer Stärke und industrieller Wiederbelebung, wie sie in dem von ihm offenbar verfolgten Projekt 2025 dargelegt ist. Multilaterale Strukturen wie die WTO werden beiseite geschoben. Seine neue Weltordnung wird durch eine Reihe von Abkommen aufgebaut.

China hingegen plant über Jahrzehnte hinweg. 2049, das hundertjährige Jubiläum der Volksrepublik, bleibt sein Leitbild. Jeder Schritt in den Bereichen Handel, Technologie und Finanzen zielt darauf ab, die Verwundbarkeit zu verringern und die strategische Autonomie zu erhöhen. Die grenzüberschreitenden Tests des digitalen Yuan und der steigende Anteil des Yuan an den Handelsabrechnungen, der mittlerweile bei 20 % liegt, spiegeln diesen Wandel wider.

Trumps Strategie des „maximalen Drucks“ konzentriert sich auf bilaterale Überschüsse und die Rückverlagerung von Lieferketten. Das Ziel ist klar: amerikanische Fabriken, amerikanische Arbeitsplätze, amerikanische Stärke. Der politische Schwung baut sich um einen anti-chinesischen Populismus auf.

China hingegen formuliert seine Initiativen im Sinne einer gemeinsamen Prosperität. Mit dem Narrativ der „Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft“ versucht China, seine Macht als globale Verantwortung darzustellen, obwohl die Belt-and-Road-Projekte aufgrund der damit verbundenen Schuldenrisiken zunehmend in die Kritik geraten.

Inländische Kompromisse, strategische Vorteile

Die Zölle hatten deutliche Auswirkungen auf die Binnenwirtschaft. In den USA verlagerten Produktionszentren ihre Lieferketten in die Nähe von Mexiko und Südostasien. Das jährliche Wachstum der mexikanischen Automobilindustrie liegt bei 2,7 bis 4,8 %. Dennoch stieg die Inflation sprunghaft an.

Vor Trumps Eskalationen im Jahr 2025 kosteten Zölle die US-Verbraucher bereits 1,4 Milliarden US-Dollar pro Monat, wobei neuere Schätzungen für 2025 sogar noch höhere Kosten vermuten lassen. Eine Quelle geht von Ausgaben in Höhe von 3,1 Billionen US-Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren aus (etwa 2.100 US-Dollar pro Haushalt im Jahr 2025).

In China hat das RCEP die regionalen Beziehungen gestärkt und Schlüsselindustrien abgeschirmt. Die Unabhängigkeit im Bereich der Halbleiter hat Fortschritte gemacht. Bis 2023 haben chinesische Unternehmen die Massenproduktion von 14-nm-Chips erreicht. Allerdings offenbaren die mit der BRI verbundenen Schuldenkrisen und der anhaltende Braindrain in die Technologie-Ökosysteme der USA und der EU Schwachstellen.

In den letzten Wochen kam es zu neuen Eskalationen. Trumps neue Zölle zielen nicht nur auf Konsumgüter, sondern auch auf wichtige chinesische Industriekomponenten, was die Kosten für amerikanische Hersteller erhöht. Chinas Gegenzölle belasten US-Waren nun mit 125 % Zöllen.

Dennoch hält die chinesische Regierung an ihrem Wirtschaftswachstumsziel von 5 % fest und signalisiert durch Konjunkturmaßnahmen, den Ausbau der Infrastruktur und die Diversifizierung der Exportmärkte ihre Zuversicht.

Interessanterweise hat China bestimmte US-Halbleiter stillschweigend von den Vergeltungsmaßnahmen ausgenommen, was als asymmetrische Geste gewertet werden kann. Während Trump mit „neuen Verhandlungen“ prahlt, bestreitet Peking öffentlich, dass formelle Gespräche stattfinden. Diese diplomatische Zweideutigkeit spiegelt den Rat von Sun Tzu wider: „Erscheine schwach, wenn du stark bist, und stark, wenn du schwach bist.“

Fragmentierung des Handels und der Technologiepolitik

Unterdessen fragmentieren sich die Handelssysteme. Die USA setzen sich für das Indo-Pazifische Wirtschaftsrahmenwerk ein, um neue digitale Normen festzulegen. China nutzt die RCEP- und BRICS-Kanäle, um die regulatorische Vorherrschaft des Westens zu schwächen. Die Währungssysteme folgen einem ähnlichen Muster. Die m-CBDC-Brücke, an der China, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt sind, testet grenzüberschreitende digitale Zahlungen unabhängig von SWIFT.

Gleichzeitig vertieft sich die technologische Entkopplung. Der US-amerikanische CHIPS and Science Act investiert 52 Milliarden US-Dollar in die Wiederbelebung der US-Halbleiterindustrie. Unterdessen fördert Chinas „Little Giants“-Programm über 10.000 kleine und mittlere Technologieunternehmen und baut so ein Ökosystem auf, das weniger abhängig von westlichen Importen ist.

Mittlere und kleine Mächte passen sich an die neue Weltordnung an. Kanada und Australien liefern kritische Mineralien an beide Blöcke. Indien verfolgt eine ungebundene Technologieentwicklung und investiert in RISC-V-Open-Source-Hardware. Singapur fördert die digitale Neutralität durch Initiativen wie die Blockchain TradeTrust.

Taiwan setzt auf Silizium-Abschreckung, wobei die Dominanz von TSMC bei 2-nm-Chips das Land unverzichtbar, aber auch zunehmend verwundbar macht. Flexibilität, nicht Loyalität, bestimmt die Überlebensstrategie der Mittelmächte in dieser sich spaltenden Welt.

2030: Koexistenz oder Kollision

Zwei Zukunftsszenarien sind denkbar. Eine kooperative Koexistenz würde eine begrenzte Deeskalation mit sich bringen. Die USA und China könnten Nischen für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Klimatechnologie, KI-Governance und Pandemiebekämpfung finden. Doch der Kalte Krieg 2.0 zeichnet sich als düsterer Weg ab, mit einer möglichen vollständigen technologischen und finanziellen Entkopplung, einer Spaltung zwischen SWIFT und CIPS und rivalisierenden digitalen Infrastrukturen.

Schwarze Schwäne lauern. Eine unkontrollierte Nutzung von KI der Stufe GPT-7 könnte Finanz- und politische Systeme destabilisieren. Der Wettbewerb um die Vorherrschaft im Bereich grüner Technologien zwischen den Anreizen des amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) und Chinas Green Belt-Projekten könnte neue Konfliktvektoren auslösen.

Die USA müssen multilaterale Systeme modernisieren. Eine WTO 2.0 mit Protokollen für den digitalen Handel und die Beilegung von KI-Streitigkeiten ist von entscheidender Bedeutung. Gleichzeitig sind Krisenkommunikationskanäle mit der chinesischen Volksbefreiungsarmee dringend erforderlich, um eine algorithmengesteuerte Eskalation zu verhindern.

China muss auch sein „Belt and Road“-Modell überdenken. Schuldenerlass, insbesondere im Zusammenhang mit Klimarisiken, könnte diplomatisches Goodwill wiederherstellen. Ein Narrativwechsel von „globaler Führungsrolle“ zu „kooperativem Gradualismus“ würde ebenfalls den Widerstand mildern.

Dritte Mächte sollten ihre Handlungsfähigkeit nutzen. Die ASEAN muss einen Verhaltenskodex für das Südchinesische Meer fertigstellen, um Konflikte mit China zu vermeiden. Die EU muss ihren 100-Milliarden-Euro-Fonds für technologische Souveränität operationalisieren, bevor sich die strategische Abhängigkeit verfestigt.

Ausdauer statt Dominanz

Der Wettstreit zwischen der „Kunst des Deals“ und der „Kunst des Krieges“ prägt eine neue Weltordnung. Trumps Vision ist geprägt von Disruption und schnellen Gewinnen. Chinas Vision ist geprägt von Struktur, Geduld und Anpassung.

In dieser neuen Realität könnte jedoch Dominanz weniger wichtig sein als Widerstandsfähigkeit. Nicht Größe, sondern Anpassungsfähigkeit könnte über den Erfolg entscheiden. Länder wie Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich in doppelten Beziehungen gut auskennen, zeigen bereits, dass Neutralität und strategische Agilität Formen der Macht sind.

Wie Sun Tzu lehrt: „Inmitten des Chaos gibt es auch Chancen.“ Und wie Trump erinnert: „Wenn man schon denkt, kann man auch groß denken.“

Das Spielfeld hat sich verändert. Die nächsten Gewinner werden diejenigen sein, die sowohl die Kunst des Verhandelns als auch die Kunst des Krieges beherrschen.

Neue Weltordnung: Die Kunst des Deals vs. Die Kunst des Krieges