Was ist, wenn all das Erdöl und Erdgas in den Tiefen unseres Planeten gar nicht organischen Ursprungs, sondern das Ergebnis abiogener Prozesse ist? Diese Theorie stellt die Vorstellung der endlichen und sich erschöpfenden Reserven, die zur Abkehr von fossilen Brennstoffen zwingen, auf den Kopf.

Jahrzehntelang dachten wir, wir hätten die Herkunft von Erdöl und Erdgas verstanden. Tote Pflanzen, abgestorbene Mikroorganismen, Jahrmillionen unter Druck – so entstehen fossile Brennstoffe, hieß es. Die Erde als riesiges Lagerhaus abgestorbener Lebensformen, das wir mit Bohrinseln und Förderpumpen anzapfen. Doch vielleicht stimmt dieses Bild gar nicht. Vielleicht gibt es da unten, tief unter unseren Füßen, einen ganz anderen Ursprung für die Stoffe, die unsere Autos antreiben und unsere Wohnungen wärmen. Eine Theorie, die immer mehr wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhält, stellt unsere bisherigen Annahmen auf den Kopf: die abiogene Entstehung von Kohlenwasserstoffen – also die Bildung von Erdöl und Erdgas ganz ohne biologische Vorläufer.

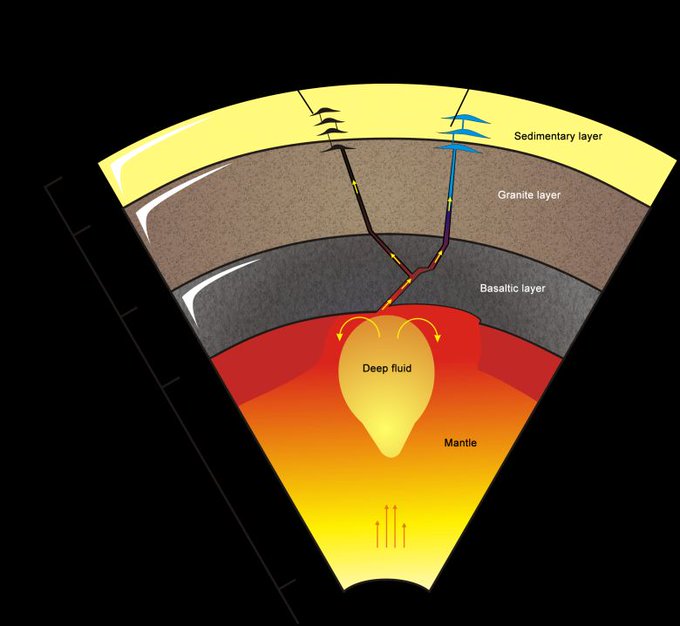

Forscher auf der ganzen Welt haben in Laboren die extremen Bedingungen des Erdmantels nachgestellt – Temperaturen von weit über 1.000 Grad Celsius, Druck, der das Zehnfache eines Flugzeugreifens beträgt. Und unter diesen Umständen ist etwas Überraschendes passiert: Aus scheinbar einfachen, anorganischen Stoffen wie Wasser, Kalk und Eisenoxid entstanden plötzlich Methan, Ethan und sogar komplexere Kohlenwasserstoffe. Die Reaktion braucht kein verrottetes Leben, keine Fossilien – nur Zeit, Druck, Hitze und die richtigen Zutaten. Besonders das Wasser spielt eine Hauptrolle. Es reagiert mit bestimmten Gesteinen tief in der Erde und erzeugt Wasserstoff, der sich wiederum mit Kohlenstoffverbindungen zu Methan verbindet – ein Prozess, der als Serpentinisierung bekannt ist und vielleicht einer der ursprünglichsten chemischen Wege auf unserem Planeten ist.

.

Spuren in den tiefsten Gesteinen der Erde

Diese Theorie klingt kühn – aber sie ist nicht aus der Luft gegriffen. In den letzten Jahrzehnten haben Geologen Kohlenwasserstoffe an Orten gefunden, wo sie eigentlich nicht sein sollten. In ultratiefen Gesteinen wie Serpentinit oder Peridotit – Materialien, die unter Bedingungen entstehen, bei denen jedes organische Material längst zerstört wäre – tauchten plötzlich Gase auf, die wir bislang nur aus Sedimentschichten kannten. Auch an tektonischen Bruchzonen, wo sich die Erdkruste spaltet, treten Methan und andere Kohlenwasserstoffe aus, obwohl dort keine fossilen Reste vorhanden sind. Besonders faszinierend: Im Lost-City-Hydrothermalfeld, einer bizarren Unterwasserlandschaft mitten im Atlantik, entweichen große Mengen Methan ganz ohne biologischen Ursprung.

Auch Tiefbohrungen geben der Idee neue Nahrung. Das russische Kola-Bohrprojekt etwa, das bis in über zwölf Kilometer Tiefe reichte, stieß in kristallinem Gestein – weit unterhalb jeglicher Sedimentschichten – auf Methan. Ähnliche Funde gab es in Bayern beim Deutschen Kontinentalen Tiefbohrprogramm (KTB). Und immer wieder zeigt sich: Diese Gesteine enthalten keine Spur von Leben, wie wir es kennen – und doch sind sie voller Energie.

.

Blick ins All – und zurück zur Erde

Der vielleicht überzeugendste Blick auf abiogene Kohlenwasserstoffe kommt allerdings von weit draußen: aus dem All. Auf dem Saturnmond Titan etwa gibt es ganze Seen und Flüsse aus flüssigem Methan. Die NASA-Mission Cassini-Huygens hat sie kartiert. Und auf dem Mars entdeckte man in den vergangenen Jahren immer wieder Methanfahnen, die ohne biologischen Ursprung erklärt werden müssen – vermutlich durch ähnliche Gesteinsreaktionen wie jene, die auch in der Serpentinisierung auf der Erde ablaufen. Wenn Kohlenwasserstoffe also auf Planeten entstehen können, auf denen nie Leben existiert hat – warum nicht auch bei uns?

Auch Vulkane sprechen eine deutliche Sprache. Der Ätna, der Kīlauea oder Hydrothermalquellen in den Tiefen der Ozeane setzen Methan frei, das aus Regionen stammt, in die kein Biomaterial je vorgedrungen ist. Und dann gibt es da noch ein anderes, auf den ersten Blick eher unscheinbares Element: Helium. Es entsteht durch den radioaktiven Zerfall tief in der Erde und tritt oft gemeinsam mit Erdgas auf. Das Besondere daran: Das Verhältnis der Helium-Isotope gibt Hinweise darauf, dass das Gas aus dem Erdmantel stammt – und damit auch seine kohlenwasserstoffhaltigen Begleiter.

.

Was, wenn Erdölquellen sich selbst nachfüllen?

Ein besonders aufregender Gedanke beschäftigt derzeit nicht nur Forscher, sondern auch die Energiebranche: Einige Erdöl- und Erdgaslagerstätten scheinen sich nach einer gewissen Zeit wieder aufzufüllen. In Regionen wie dem Golf von Mexiko oder dem Nahen Osten wurden Druckanstiege gemessen, nachdem Lagerstätten als erschöpft galten. Das lässt sich kaum mit klassischen Modellen erklären – wohl aber mit der Vorstellung, dass tief im Erdinneren fortwährend neue Kohlenwasserstoffe entstehen und durch Spalten und Verwerfungen nach oben wandern.

Bislang bleibt die abiogene Theorie umstritten. Die große Mehrheit der Erdöllagerstätten, die wir heute wirtschaftlich nutzen, stammt höchstwahrscheinlich aus biologischem Material. Doch die wachsende Zahl von Funden und Experimenten legt nahe: Es gibt vielleicht zwei Wege zur Entstehung von Kohlenwasserstoffen – einen über das Leben, und einen über die chemische Dynamik des Planeten selbst. Und möglicherweise ist das Erdinnere keine bloße Schatzkammer der Vergangenheit, sondern ein aktiver, brodelnder Generator, der noch viele Überraschungen bereithält.

Kohlenwasserstoffe aus der Tiefe: Was, wenn Erdöl gar nicht von toten Dinosauriern stammt?