Russlands Vorstoß, auf dem staatlichen Portal „Gosuslugi“ ein digitales Jugendprofil einzuführen, wirkt zunächst modern und effizient. Doch hinter dem offiziellen Narrativ verbergen sich Prinzipien, die stark an das World Economic Forum (WEF) erinnern — mit den Risiken eines digitalen Überwachungsstaats.

Was plant die Regierung?

Laut TASS will Duma-Abgeordneter Artyom Meteljev ein umfassendes digitales Profil anlegen, das das gesamte Leben junger Menschen von der Schule bis zur Arbeitswelt abbildet – inklusive Sozial-, Bildungs- und Berufsdaten.

Ziel sei eine „sketch-through“ Infrastruktur: Daten müssten “nicht mit 35 Jahren gelöscht” werden, sondern sollen lebenslang „für die Entwicklung genutzt werden“ (TACC).

Die Parallelen zur globalen Digital-Agenda – nicht nur in Russland

1. Zentralisierung von Daten: ein globaler Trend

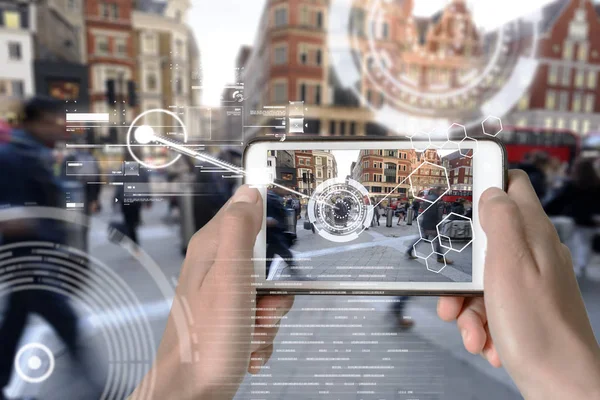

Nicht nur Russland, auch die EU und viele andere Staaten arbeiten an der Einführung zentralisierter digitaler Identitäten und Lebenslaufprofile. Ob EU-Digital-ID, Indiens Aadhaar-System oder Chinas Sozialkreditsystem – überall wird versucht, staatliche und private Dienste über eine einheitliche digitale Identität zu verknüpfen. Diese Systeme ermöglichen effiziente Verwaltung, bergen aber auch enorme Risiken: Sobald alle Lebensbereiche digital zusammengeführt sind, entsteht ein vollständiges Abbild jedes Bürgers – ein Machtinstrument, das in allen politischen Systemen missbraucht werden kann.

2. Lebenslange Überwachung statt situativer Dienste

Die Idee, ein digitales Profil „von der Wiege bis zur Bahre“ zu pflegen, ist keine russische Erfindung. Auch die EU plant langfristige digitale Bürgerakten, die etwa Bildung, Gesundheitswesen, Arbeitsmarkt und Sozialsystem verbinden sollen. Was als „Datensouveränität“ verkauft wird, kann in der Praxis zu einer kontinuierlichen Überwachung führen – nicht nur durch autoritäre Staaten, sondern auch durch demokratisch gewählte Regierungen mit wachsendem Kontrollanspruch. Die Frage lautet nicht mehr, ob überwacht wird – sondern nur noch, wie umfassend und mit welchem Rechtsschutz.

3. Daten als Steuerungsinstrument: vom Bürger zum Datensatz

Globale Institutionen wie das WEF befürworten eine Governance durch „datenbasierte Steuerung“. Auch westliche Demokratien nutzen Daten längst, um Sozialpolitik, Polizeistrategien oder Bildungswege algorithmisch zu lenken. In autoritären Staaten kann dies zu offener Unterdrückung führen, in liberalen Staaten zu subtiler Lenkung und Konditionierung – etwa durch personalisierte Zugangsbeschränkungen oder algorithmisch gesteuerte Förderentscheidungen. Die Grenze zwischen Fürsorge und Kontrolle wird zunehmend verwischt – weltweit.

Risiken und Gefahren

- Privatsphäre ade:

Kein Hinweis auf Datenschutzgarantien. Wer kontrolliert die Datennutzung, wer greift zu welchen Zeiten darauf zu? - Profiling mit Macht:

Wenn das Profil Leistungsdaten enthält, weiß der Staat nicht nur, wer du bist, er weiß auch, ob du „verfügbar“ bist, wo du lernst, arbeitest – und vielleicht sogar, wie staatskonform du agierst. - Autoritäre Verstärkung:

In einem autoritären Regime kann ein solches Lebensprofil zum digitalen Kontrollinstrument werden – zur Legitimation von Belohnung und Bestrafung durch Algorithmen.

Fazit: Vorsicht vor digitaler WEF-Kopie!

Mit dem Jugendprofil ist Russland nicht nur auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft – es implementiert eine Variante, die zu einer digitalen Überwachungsdiktatur führen kann.

Was als Fortschritt verkauft wird – Effizienz, personalisierte Entwicklung, Automatisierung – ist in Wahrheit ein äußerst mächtiges Instrument zur staatlichen Kontrolle und Einflussnahme.

Wenn Europa nicht hellwach bleibt, könnte Russland das digitale Zeitalter dominieren – als autoritäres Vorbild, inspiriert vom WEF – jedoch ohne integrative Institutionen, Transparenz oder Bürgerrechte.