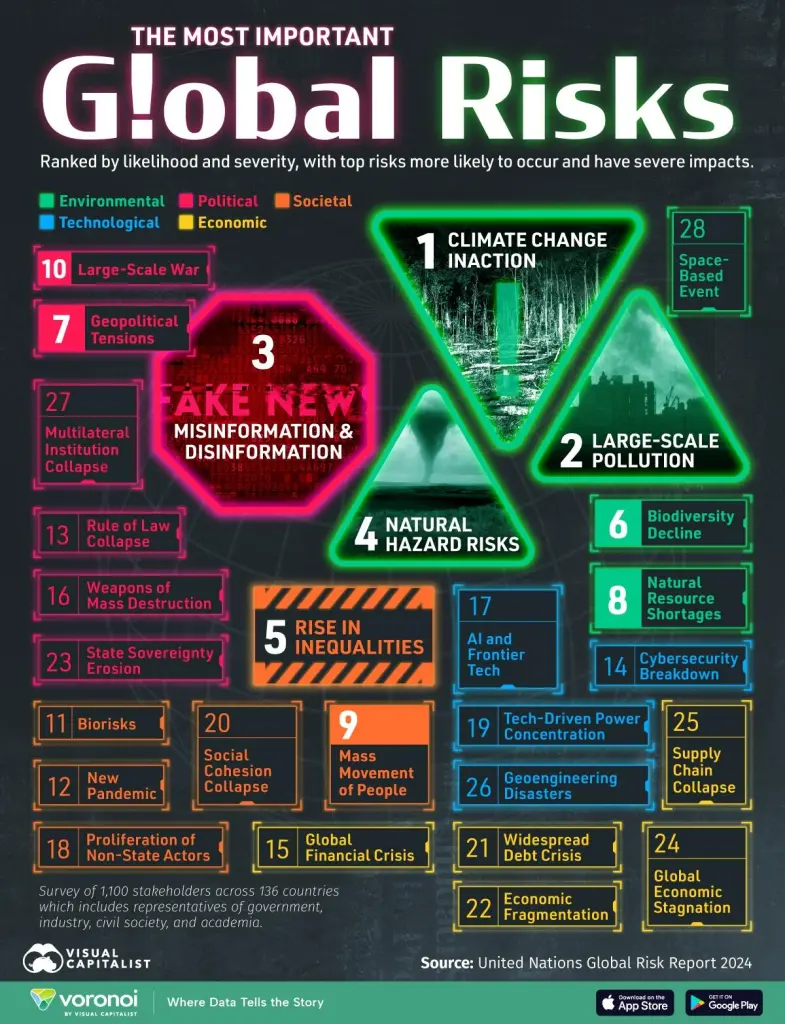

Die Vereinten Nationen haben mit dem Global Risk Report 2024 eine Rangliste der 28 größten Risiken für die Welt veröffentlicht. Basierend auf Umfragen unter mehr als 1.100 Stakeholdern aus 136 Ländern werden Risiken wie Klimawandel, Umweltverschmutzung, Desinformation und Cybersecurity als größte Bedrohungen eingestuft. Die Analyse, wie sie z. B. auf ZeroHedge aufbereitet wurde, erscheint auf den ersten Blick umfassend und datenbasiert – doch lohnt eine kritische Betrachtung der Methodik, der Auswahl und der Agenda hinter der Liste.

Methodik und Perspektiven: Eine Elite entscheidet

Die im Report erfassten „Risiken“ ergeben sich fast ausschließlich aus den Einschätzungen eines internationalen Expertenpanels: Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs. Das bedeutet:

- Der Blickwinkel ist globalistisch und elitär geprägt. Viele Befragte sind Teil jener Strukturen, deren Handlungen maßgeblich zu den identifizierten Risiken beigetragen haben oder die auf bestimmte Narrative setzen.

- Risiken, die für viele Menschen in Entwicklungsländern oder für den Alltag relevanter wären – z. B. Gesundheitsversorgung, Korruption, Alltagsgewalt oder lokale Konflikte – finden wenig Berücksichtigung.

Kurz: Die Auswahl und Gewichtung der Risiken spiegeln primär die Sorgen, Agenden und Problemdefinitionen einer technokratischen Elite wider, nicht die Realität der meisten Weltbürger.

Schwerpunkt Umwelt – Problem oder politisches Kalkül?

- Umwelt- und Klimarisiken dominieren die Top-Positionen, allen voran „Untätigkeit beim Klimaschutz“ und „Umweltverschmutzung“.

- Diese Bewertungen laufen Gefahr, bestehende politische Agenden zu verstärken. So erscheinen politische Handlungsoptionen (mehr Regulierung, internationale Vorgaben, „grüne“ Projekte) fast als alternativlos.

- Kritiker merken an, dass Umweltprobleme aus westlicher Sicht oft überbetont werden – während existenzielle Fragen wie Hunger, Zugang zu sauberem Wasser oder elementare Infrastruktur in vielen Weltregionen unterrepräsentiert bleiben.

Technologische Risiken – Einseitige Problemwahrnehmung

- Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und Tech-Machtkonzentration stehen prominent auf der Liste, jedoch häufig mit negativer Konnotation.

- Der Bericht übersieht weitgehend die potenziellen Lösungen, die technologische Innovationen bieten können (z. B. in Medizin, Energieproduktion, Bildung).

- Die Darstellung erweckt den Eindruck, technischer Fortschritt bringe vor allem neue Gefahren, anstatt die Ambivalenz oder transformative Kraft zu reflektieren.

Gesellschaftliche Gefahren: Desinformation als Allzweck-Schreckgespenst

- „Desinformation und Falschinformationen“ finden sich als Top-Risiko, was die gegenwärtigen politischen Debatten widerspiegelt.

- Diese Einstufung dient nicht nur der Risikoanalyse, sondern auch der Legitimation restriktiver Regulierungen im Medien- und Internetbereich – sei es durch Staaten oder internationale Organisationen.

- Kritisch ist, dass damit gesellschaftliche Opposition, legitime Kritik oder alternative Sichtweisen mitunter vorschnell pathologisiert werden können.

Überbetonung von Makro-Risiken

- Großdimensionierte Krisen wie Wirtschaftsstagnation, geopolitische Spannungen oder Zusammenbruch internationaler Institutionen stehen im Vordergrund.

- Das verschiebt die Aufmerksamkeit von alltagsrelevanten, lokal akuten Krisen, die für viele Menschen unmittelbarer sind.

- Die Gefahr besteht, dass so politische Legitimation für weitreichende Eingriffe auf globaler Ebene geschaffen wird, während konkrete Alltagsprobleme in Vergessenheit geraten.

Schwachpunkte im Umgang mit Vernetzung

Zwar wird immer wieder betont, wie komplex und miteinander verknüpft die Risiken seien, in der praktischen Darstellung fehlt jedoch die konsequente Analyse dieser Wechselwirkungen:

- Wie wirken sich Wirtschaftskrisen auf politische Stabilität aus?

- Welche Rolle spielen regionale Besonderheiten bei der Verwundbarkeit gegen globale Risiken?

- Inwieweit können technologische und gesellschaftliche Trends Chancen bieten?

Hier bleibt der Bericht oft abstrakt – und verschenkt das Potenzial, angemessene, differenzierte Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Fazit: Ein globales Frühwarnsystem mit blinden Flecken

Der UN-Global-Risk-Report 2024 bietet Stoff zum Nachdenken – aber auch Anlass zu Kritik. Er bildet in erster Linie den Problemfokus einer globalistischen Elite ab. Regionen, Menschen und Themen, die sich vom Mainstream-Narrativ unterscheiden, tauchen kaum auf. Die Risiken werden häufig so formuliert, dass sie politische Steuerung und internationale Zentralisierung rechtfertigen. Lösungen auf technologischer oder lokaler Ebene sowie positive mögliche Entwicklungen erscheinen zweitrangig.

Eine wirklich nachhaltige Bewältigung globaler Herausforderungen kann jedoch nicht top-down gelingen. Sie braucht Breite und Vielfalt in der Problemdefinition, klare Priorität für konkrete Lebensrealitäten und Offenheit für innovative – insbesondere auch dezentrale – Lösungswege.