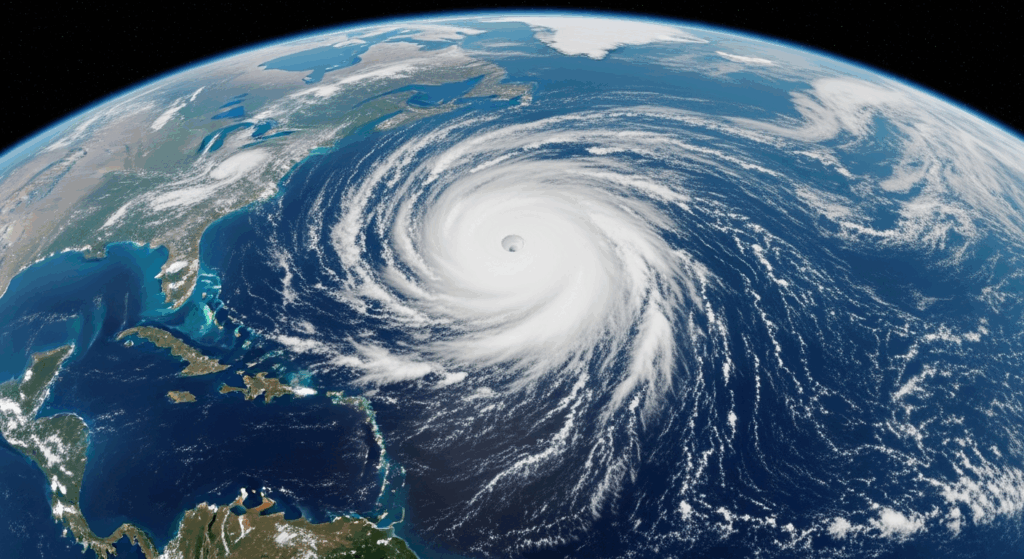

Seit Jahren wird die Öffentlichkeit mit der Behauptung traktiert, Hurrikane würden durch den angeblich menschengemachten Klimawandel immer größer und zerstörerischer. Jede neue tropische Sturm-Saison dient als Steilvorlage für apokalyptische Schlagzeilen. Doch eine aktuelle Studie der Purdue University zieht diesem Alarmismus den Boden unter den Füßen weg.

Wenn über Hurrikane im Golf von Mexiko gesprochen wird, konzentriert sich die Öffentlichkeit meist auf die Klassifizierung nach den Kategorien von eins bis fünf. Diese beruhen auf den maximalen Windgeschwindigkeiten und sollen eine einfache Skala für die allgemeine Gefahr bieten. Doch damit wird nur ein Teil der Wahrheit erfasst. Denn ein Sturm mit identischer Windstärke kann entweder als relativ kompakter Wirbel auftreten oder als gigantisches System, das dann in den Vereinigten Staaten ganze Bundesstaaten überzieht. Genau diese Größe entscheidet in der Praxis oft über Ausmaß und Kosten der Zerstörung: großflächige Sturmfluten, langanhaltender Starkregen und ein breiter Korridor zerstörerischer Winde.

Eine neue Studie der Purdue University mit dem Titel “Tropical cyclones expand faster at warmer relative sea surface temperature“, die im Fachjournal PNAS veröffentlicht wurde, liefert nun erstmals eine konsistente Erklärung dafür, warum manche Hurrikane zu gewaltigen Riesen anschwellen, während andere vergleichsweise klein bleiben. Die Forscher untersuchten historische Daten und Simulationen und fanden heraus, dass die entscheidende Rolle nicht im globalen Temperaturanstieg liegt, sondern in lokalen “Hot Spots” des Ozeans. Wo das Wasser deutlich wärmer ist als in den umliegenden Gebieten, wächst der Sturm deutlich schneller in seiner Ausdehnung. Über diese Wärmeinseln blähen sich Hurrikane innerhalb kurzer Zeit massiv auf.

Damit widerlegt die Arbeit eine der gängigen Behauptungen der Klimawahn-Apokalyptiker: dass steigende globale Durchschnittstemperaturen automatisch zu immer größeren Stürmen führen würden. Die Ergebnisse legen nahe, dass sich die Wachstumsrate der Stürme auch in einer wärmeren Welt kaum verändern würde. Entscheidend bleibt die regionale Meeresoberflächentemperatur, nicht der globale Mittelwert. Es ist ein entscheidender Hinweis darauf, dass die Erzählung von den angeblich “immer schlimmeren Stürmen durch den Klimawandel” wissenschaftlich kaum belastbar ist.

Die Vorhersage von Sturmgrößen kann anhand dieser Forschungsergebnisse künftig deutlich präziser erfolgen, wenn meteorologische Dienste die regionalen Wärmemuster des Meeres stärker berücksichtigen. Denn genau hier liegen die Risiken für Bevölkerung und Infrastruktur. Das Beispiel des Hurrikans Helene im Jahr 2024 verdeutlicht dies. Binnen weniger Tage blähte er sich zu einem der größten jemals gemessenen Stürme auf – nicht, weil die Erde insgesamt wärmer geworden wäre, sondern weil er über ein besonders warmes Meeresgebiet zog. Die Folge war ein Schadensausmaß, das durch bloße Windkategorien kaum erfassbar ist.

Die Autoren der Studie betonen, dass moderne Satellitenmessungen und leistungsfähige Rechenzentren es ermöglichen, diese lokalen Unterschiede präzise zu erfassen. Damit könnten künftig nicht nur Wetterdienste, sondern auch die Katastrophenschutzbehörden verlässlichere Prognosen über die potenzielle Größe von Stürmen erstellen. Es zeigt sich einmal mehr, dass Wissenschaft im Detail Antworten findet, und nicht in den simplifizierten Narrativen, die von Politik und Medien verbreitet werden.

Wer also beim nächsten großen Hurrikan hört, er sei ein Beweis für den “fortschreitenden Klimawandel”, sollte diese Ergebnisse im Hinterkopf behalten. Stürme sind ein fester Bestandteil tropischer Wettersysteme. Ihr Verhalten ist komplex und wird von regionalen Dynamiken bestimmt. Genau diese Erkenntnis führt zurück zu einer nüchternen Betrachtung: Nicht jedes Wetterphänomen lässt sich auf einen simplen globalen Trend reduzieren. Die Natur ist komplizierter als es irgendwelche vereinfachten Klimamodelle überhaupt erfassen können.

Forscher zerlegen Klima-Mythos: Hurrikan-Größe hängt nicht von der globalen Erwärmung ab