In der New York Times fordern drei Ärzte allen Ernstes die Definition des Todes neu zu klassifizieren. Geht es nach ihnen, sollen Koma-Patienten zu Organ-Lieferanten umfunktioniert werden. Der Hippokratische Eid zur Vermeidung von Schaden? Wen interessiert dieser heutzutage überhaupt noch…

Es gibt Schlagzeilen, die wirken wie aus einem dystopischen Roman, nur dass sie inzwischen in angeblich so seriösen Zeitungen stehen. “Spenderorgane sind zu selten. Wir brauchen eine neue Definition des Todes.” So prangte es kürzlich in der New York Times – und das ist das selbsternannte “intellektuelle Gewissen Amerikas”. Die Autoren: Sandeep Jauhar, Snehal Patel and Deane Smith, allesamt Ärzte, die den Hippokratischen Eid offensichtlich missverstehen. Schon die nackte Aussage genügt, um einem das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. Denn was hier gefordert wird, ist nichts weniger als die Ausweitung des Todesbegriffs – um mehr Organe entnehmen zu können.

Die Methode ist altbekannt: Man nehme einen feststehenden Begriff, verwasche seine Bedeutung, erweitere ihn beliebig und verkaufe das Ganze als Fortschritt. Wir kennen das von “Fallzahlen”, “Impfstoffen”, “Demokratie”, “Meinungsfreiheit” oder “Terrorismus”. Jetzt kommt auch noch der “Tod” hinzu. Der Vorschlag: Auch Menschen, die irreversibel im Koma liegen und an Maschinen angeschlossen sind, sollen als “rechtlich tot” gelten – völlig unabhängig davon, ob ihr Herz noch schlägt oder nicht.

Die Begründung: Es gäbe zu wenige Spenderorgane, Hirntod und Kreislauftod reichten nicht aus, also müsse man den Kreis der “Toten” erweitern. Schließlich, so das Argument, sei ein Leben ohne Bewusstsein, Gedächtnis, Wille und Verlangen kein “wirkliches” Leben mehr. Klingt wie aus einem Bioethik-Seminar, gelehrt von Leuten, die glauben, man könne den Wert eines Menschen in einem Excel-Sheet berechnen. Die Gefahr liegt auf der Hand: Wenn “unwiederbringlich komatös” der neue Standard für “tot” wird, dann ist der Weg für Missbrauch, Druck und Fehlentscheidungen geebnet.

Krankenhäuser und Ärzte würden nicht “jemanden töten” – sie würden einfach nur ihre “Richtlinien anwenden”. Ein Kreuz auf einem Formular, ein Protokoll und schon rollt die Maschinerie der Organentnahme an. Wer glaubt, dass dies niemals zu voreiligen Todeserklärungen führen würde, hat in den letzten Jahren nicht aufgepasst. Die gleiche institutionelle Verantwortungslosigkeit, die wir während der Corona-Politik erlebt haben, würde hier in noch extremerer Form zum Tragen kommen – nur dass es diesmal nicht um Quarantäne und Impfzwang, sondern um Leben und Tod geht.

Und wie immer in solchen Fällen ist die Grenzverschiebung nicht das Ende, sondern der Anfang. Heute sind es “hoffnungslose Koma-Patienten”. Morgen vielleicht Demenzkranke, deren “Lebensqualität” angeblich nicht mehr gegeben ist. Übermorgen schwerbehinderte Menschen, alte Pflegeheimbewohner oder schlicht jene, die in einem überlasteten Gesundheitssystem zu teuer werden. Das ist keine schiefe Ebene, das ist eine glatte, mit Öl getränkte Klippe, von der man direkt in die eiskalte See der modernen Eugenik stürzt.

Wer jetzt denkt, das sei übertrieben, der sollte einen Blick nach Kanada werfen. Dort boomt die staatlich geförderte Sterbehilfe (MAID) – inzwischen auch für psychisch Kranke und Menschen, die schlicht arm sind und sich ein würdiges Leben nicht mehr leisten können. In Großbritannien wird an neuen Euthanasiegesetzen geschraubt, und anderswo diskutiert man längst über Abtreibungen bis kurz vor oder gar nach der Geburt. Die Botschaft ist klar: Der Wert des Lebens ist relativ, und der Staat bestimmt, wann es “nicht mehr lohnt”.

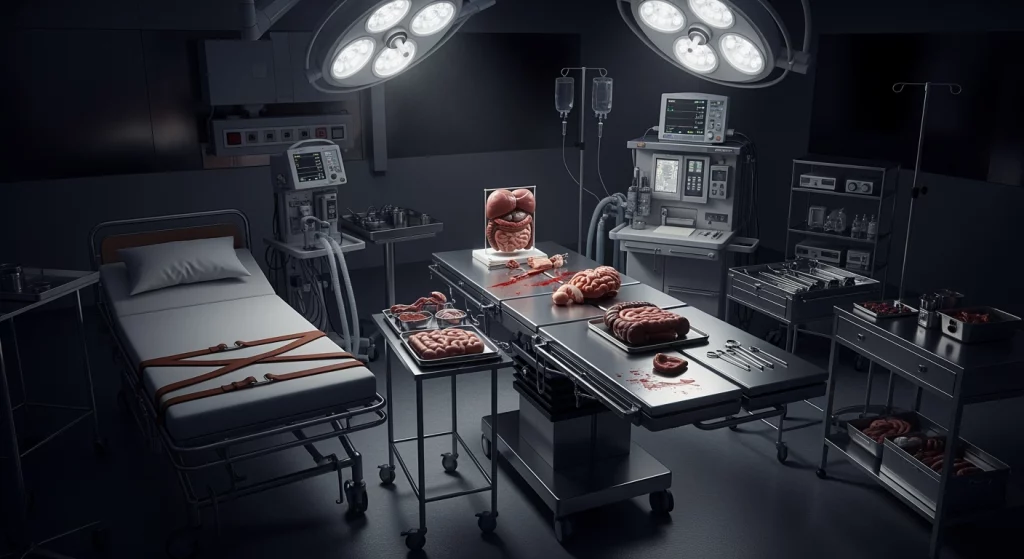

Tod auf Bestellung – Wie man den Begriff neu definieren will, um mehr Organe zu ernten