Ein Leben im Zeichen von Diskurs und Auseinandersetzung:

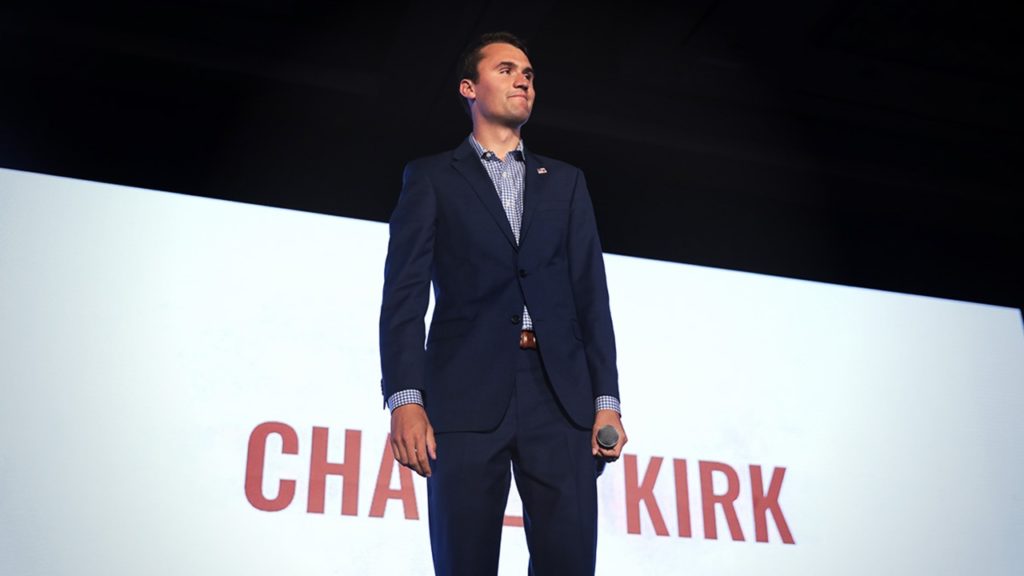

RIP, Charlie Kirk

Der patriotische Aktivist Charlie Kirk wurde bei einer öffentlichen Debatte auf dem Campus der Utah Valley University hingerichtet. Der Killer schoss ihm aus großer Entfernung in den Hals. Kirk wurde nur 31 Jahre alt, hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Der Anschlag sendet Schockwellen durch die USA – und weit darüber hinaus. US-Präsident Donald Trump lobte Kirk als Patrioten, der sein Leben der offenen Debatte gewidmet hatte und für Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und das amerikanische Volk gekämpft hat. Das wurde dem jungen Mann zum Verhängnis.

Der folgende Artikel im Gedenken an Charlie Kirk erschien zuerst bei Gazette Österreich:

Es gibt Menschen, die durch ihre Art zu sprechen, zu denken und zu argumentieren eine Gesellschaft prägen. Charlie Kirk war einer dieser Menschen. Nun ist er tot – nicht durch Krankheit, nicht durch ein Unglück, sondern durch die Hand eines Attentäters. Er fiel einem Mordanschlag zum Opfer, und diese brutale Tat reißt nicht nur eine charismatische Figur des öffentlichen Diskurses aus dem Leben, sondern lässt eine klaffende Lücke in einer ohnehin fragilen politischen Kultur zurück. Sein Tod ist mehr als ein privates Drama – er ist ein Fanal, ein Menetekel für eine Gesellschaft, die sich immer weiter in Intoleranz, Hass und Gewalt verstrickt.

Ein Mann des Wortes

Charlie Kirk war kein Mann der Gewalt, kein Mann der schrillen Töne, auch wenn seine Gegner ihn gerne so darstellen wollten. Er war ein Mann des Wortes. Wer ihm in einer Debatte begegnete, merkte schnell, dass er mit Leidenschaft und Freude diskutierte. Vor allem, wenn er es mit einem gebildeten, ernsthaften und argumentationsstarken Gegenüber zu tun hatte, lebte er förmlich auf. Diese Freude am intellektuellen Schlagabtausch machte ihn nicht nur zu einem gefragten Redner, sondern auch zu einem Mahner in Zeiten, in denen Debattenkultur zunehmend verdrängt wird von Parolen, moralischer Selbstüberhebung und der Bereitschaft, den politischen Gegner nicht mehr als Partner im Ringen um Wahrheit zu sehen, sondern als Feind, den es zu vernichten gilt.

Glaube ohne Fanatismus

Ein zentraler Bestandteil von Kirks Persönlichkeit war sein Glaube. Er war bekennender Christ – jedoch nie ein Fanatiker. Er kannte die Bibel, doch ebenso hatte er sich mit den Schriften des Koran und des Judentums intensiv auseinandergesetzt. Seine Religiosität war geprägt von Neugier und Respekt, nicht von Dogmatismus. Wer mit ihm über Glaubensfragen sprach, begegnete keinem Fanatiker, sondern einem belesenen und zugleich offenen Menschen, der Brücken bauen wollte, ohne seine Überzeugungen zu verleugnen. In einer Zeit, in der Religion allzu oft instrumentalisiert wird – sei es von politischen Kräften oder von selbsternannten Moralaposteln –, verkörperte Kirk die seltene Tugend, seinen Glauben ernst zu nehmen, ohne ihn als Waffe einzusetzen.

Die Kraft von Logik und Daten

Besonders charakteristisch für Kirk war seine Herangehensweise an politische und gesellschaftliche Fragen. Er argumentierte nicht mit Schlagworten, sondern mit Logik, mit Daten, mit Fakten. Seine Stärke bestand darin, die Schwächen in den Argumenten seiner Gegner aufzudecken – und nicht selten entlarvte er sie als das, was sie in Wahrheit waren: intellektuelle Hochstapelei. Viele seiner Debattengegner verfingen sich in Widersprüchen, weil sie ideologische Positionen vertraten, die sich bei näherem Hinsehen nicht halten ließen. Kirk führte diese Schwächen nicht mit Häme vor, sondern mit analytischer Schärfe – und gerade das machte ihn gefährlich für jene, die lieber an Schlagworten und Stimmungen festhielten, als sich einer ernsthaften Prüfung zu stellen.

Diffamierung statt Auseinandersetzung

Doch wer in der Lage ist, Widersprüche bloßzulegen, wer Debatten nicht mit Lautstärke, sondern mit Argumenten gewinnt, zieht zwangsläufig den Zorn jener auf sich, die sich durch rationale Auseinandersetzung bedroht fühlen. So wurde Kirk immer wieder diffamiert. Man brandmarkte ihn als „Rassisten“, obwohl seine Freundschaften und Kontakte weit über ethnische und kulturelle Grenzen hinausgingen. Man stempelte ihn zum „Klimaleugner“, obwohl er nie den Klimawandel an sich in Frainfragete, sondern lediglich auf eine ideologiefreie, wissenschaftliche Analyse drängte – jenseits von Hysterie und Panikmache. Die „Beweise“ für diese Unterstellungen bestanden meist aus Halbsätzen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, aus bewusst verdrehten Zitaten oder aus der puren Unterstellung, dass Widerspruch gegen linke Dogmen automatisch verdächtig sei.

Opfer eines Klimas der Intoleranz

Dass Kirk nun Opfer eines Mordanschlags wurde, darf nicht als isoliertes Ereignis verstanden werden. Es ist das Resultat eines Klimas, das sich in den letzten Jahren immer mehr verhärtet hat. Die politische Linke, die nicht müde wird, Toleranz, Vielfalt und Menschlichkeit zu predigen, hat durch ihre permanente Moralisierung und ihre Verteufelung Andersdenkender eine Atmosphäre geschaffen, in der der Gegner nicht mehr als Gegner gesehen wird, sondern als Feind, den man beseitigen darf. Wer nicht in den ideologischen Kanon passt, wer abweicht, wer wagt, mit Argumenten zu widersprechen, wird nicht nur ausgegrenzt, sondern zunehmend auch physisch bedroht.

Der Mord an Charlie Kirk ist nicht das Werk eines Einzelnen allein, sondern die logische Konsequenz einer jahrzehntelangen Verschiebung politischer Kultur. Wenn es keine roten Linien mehr gibt, wenn die moralische Überhöhung so weit geht, dass Andersdenkende als „unmenschlich“ und „gefährlich“ gelten, dann ist der Schritt zur Gewalt nicht mehr groß.

Die unterschätzte Gefahr

Es ist bezeichnend, dass man die Gefahr politischer Gewalt von links lange kleingeredet hat. Während man – zurecht – jede Gewalttat von rechts sofort verurteilt und in den Medien breit aufarbeitet, werden linksextreme Übergriffe oft relativiert, entschuldigt oder schlicht ignoriert. Diese Blindheit hat ihren Preis. Der Tod von Charlie Kirk mahnt uns, dass Intoleranz und Gewalt nicht das Monopol einer politischen Richtung sind. Sie können überall entstehen, wo Hass, moralische Überheblichkeit und Verachtung für Andersdenkende gedeihen.

Ein Vermächtnis des Wortes

Charlie Kirk wird fehlen – nicht nur seinen Freunden und seiner Familie, sondern auch der Öffentlichkeit. Er war eine unbequemer, aber notwendige Stimme. Er hat gezeigt, dass man streiten kann, ohne zu zerstören, dass man überzeugen kann, ohne zu beleidigen, und dass man Glaube und Vernunft miteinander verbinden kann, ohne in Fanatismus zu verfallen. Sein Tod ist ein Verlust, sein Leben aber bleibt ein Vermächtnis: das Vermächtnis, dass Worte mächtiger sind als Fäuste, dass Argumente stärker sind als Parolen.

Schlussgedanke

Wenn wir den Tod von Charlie Kirk nur betrauern, aber nichts daraus lernen, dann wäre er vergeblich gewesen. Wir müssen begreifen, dass politische Gewalt niemals ein legitimes Mittel sein darf – egal, von welcher Seite sie kommt. Wir müssen uns erinnern, dass eine Demokratie nur dann überlebt, wenn sie den Streit der Ideen zulässt und schützt. Und wir müssen den Mut haben, Intoleranz und Hass klar zu benennen, auch wenn sie von jenen kommen, die sich selbst als Hüter der Toleranz und Menschlichkeit inszenieren.

Charlie Kirk ist tot. Doch seine Worte, seine Argumente und sein unbeugsamer Glaube an die Kraft der Vernunft leben weiter – als Mahnung, als Auftrag und als Hoffnung.

Ein Leben im Zeichen von Diskurs und Auseinandersetzung: RIP, Charlie Kirk

.

.